能用易经的人,才是真正懂得易经的人。

「曾仕强每日箴言」

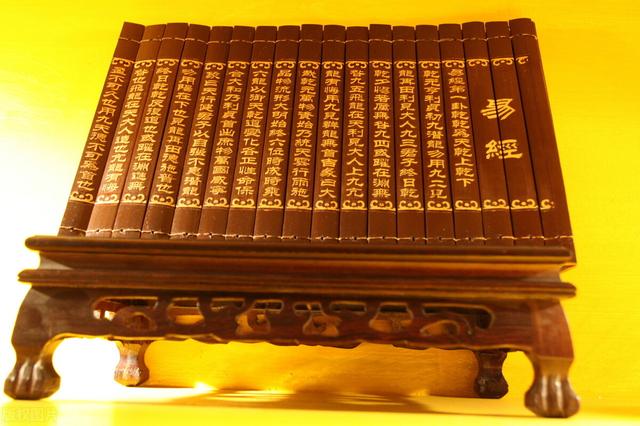

《易经》是本天书。

但凡是看过的人,几乎都会说出三个字“看不懂”,即使买个几十本书,看上个三五年,最后却发现连入门都算不上。

就拿你学高数来说,开始很难,慢慢钻研个三五年,就会越学越明白,以前不会的难题也会迎刃而解。

但《易经》不一样,你越啃越深奥,甚至越啃越害怕,尤其老一辈的都说在晚上不要读《易经》。

这是有一定道理的。

“洁净精微,易教也”。

《易经》看似很简单,却是内容很广博,你发现一个问题解决掉了,马上就跳出来另一个问题。

每解开一个问题,脑子里就像是打开了一个结,有一种说不出的快感,这样的感受,会不断的刺激你继续研究下去。

夜晚读《易经》,越研究越没完,一不小心就天亮了,劳神费心,所以老一辈的人才有如此感慨。

在甲骨文、汉字没有出现以前,上古的伏羲氏始创先天八卦,也就是现在所说的《易经》的雏型。

后来,周文王被商纣王所迫害囚于羑里城,文王拘而演《周易》,文王在八卦的基础上推演出六十四卦,并为每一卦作了卦辞。

再后来,孔子读了《周易》后,又编写了《易传》。

可以说,原始的《易经》就是伏羲氏所创作的先天八卦图,它是一种比文字更早的符号表达。

卦辞、爻辞、《易传》无非是周文王和孔子发展易学说后的读书笔记。

今天,我们看一个上古前的文字符号,我们的思想跟它完全无法对接,这就导致《易经》文化变得极难理解。

相比于文字而言,先天八卦所承载的信息量太少太少。

使得我们不得不通过八卦符号背后的意境去研究,由此造成《易经》变为天书,变成今人看来格外深奥而无法探究的一个底层原因。

3

难懂原因之三:文字晦涩

由于成书时间早,带来的另一个难题就是文字晦涩难懂。

先看《易经》的卦辞,《易经》的卦辞是经由周文王姬昌所作,本身就具有着强烈的历史文化背景烙印。

再经千年历史演变,各方面自然风貌、社会结构、风俗习惯、生产工具、生活用具、伦理价值观等等已经发生翻天覆地的变革,所以你既不知道那段“卜辞”的字面意义,更不明白其内在含义。

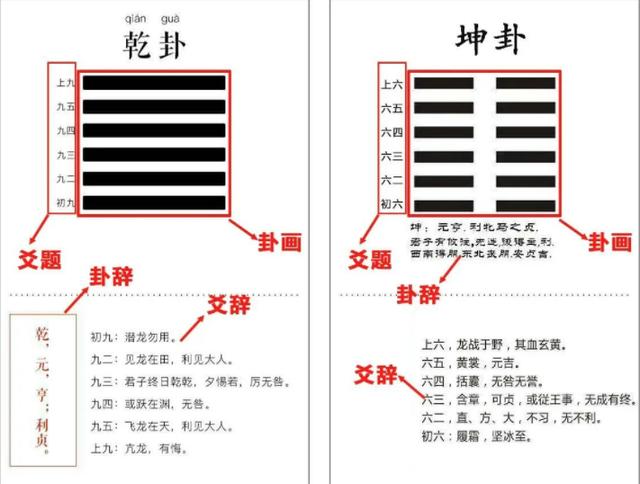

说到这个问题,先普及一下卦辞和爻辞方面相关的知识:易经六十四卦每一卦都是由卦画、卦名、卦辞、爻辞组成:

卦画:实际上就是《易经》的内容与本体,它是伏羲以三画卦形式展现给世界的《易经》精髓,所以“卦画”本身就包含着宇宙万物运行变化的基本信息。

卦辞:为了充分发挥《易经》造福人类的作用,后来的周文王将八卦两两相重,形成六十四卦,并给每一卦都撰写了卦辞。

爻辞:周文王之子周公旦,在文王六十四卦的基础上,给每一卦的每一爻所做的文辞解释。

爻题:有“九”“六”两种爻题,阳爻(—)称九,阴爻(--)称六。一卦六爻自下而上,若为阳爻依次为初九、九二、九三、九四、九五、上九;若为阴爻依次为初六、六二、六三、六四、六五、上六。

如:

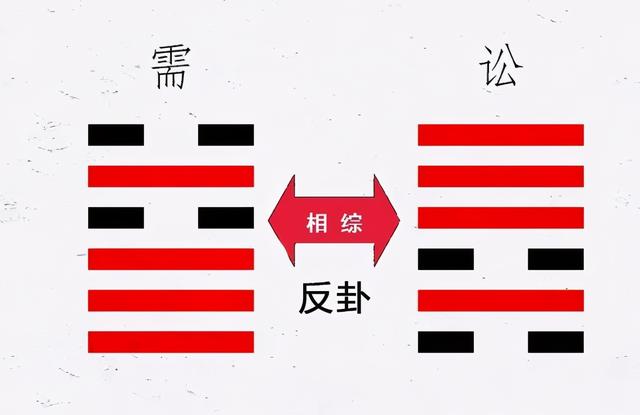

综卦:就是把原卦象倒着看,称为综,综出来一个新卦叫综卦。综卦表示立场有了改变,卦象也随之改变,如需卦的综卦是讼卦:

另外,卦由爻组成,六十四卦为六爻卦,由阴爻和阳爻两个符号组成六爻卦,每一卦有对应的爻辞,用以说明事物在每一具体发展阶段的具体过程。

爻有爻所处的位置,叫爻位。

爻和爻之间也不是孤立的,而有内在联系的。爻和爻之间有乘、承、比、应的关系。

并且卦中的爻还会变动,叫变爻,爻发生变化,卦也随之变化,叫变卦。

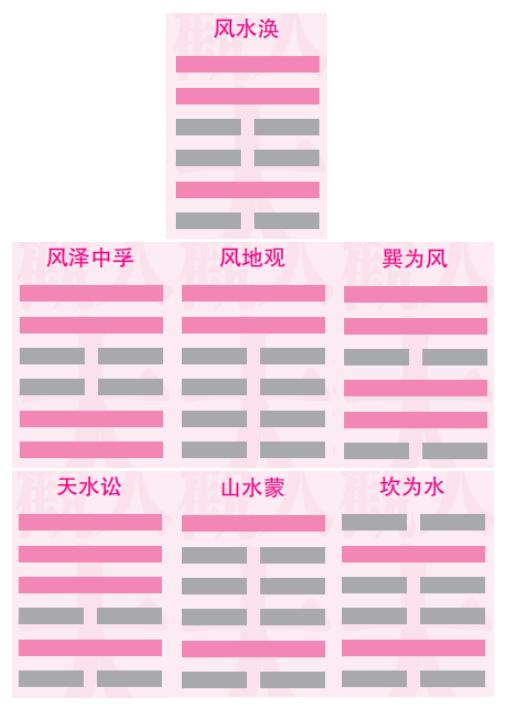

我们用《易经》第59卦涣卦来做代表,当它每一个爻由阴变阳或由阳变阴的时候,它马上就变成另外几个卦:

➤初六变初九,涣卦马上变成中孚卦,中孚卦是《易经》第61卦;

➤九二变六二,涣卦变观卦——《易经》第20卦;

➤六三变九三,涣卦变巽卦——《易经》第57卦;

➤六四变九四,涣卦变讼卦——《易经》第6卦;

➤九五变六五,涣卦变蒙卦——《易经》第4卦;

➤上九变上六,涣卦变坎卦——《易经》第29卦。

一个爻变,全卦都变,牵一发而动全身。《易经》就是讲究变化规律的辩证法,变化是王道。

学《易经》我们就是要学习它的不拘泥死守、顽固不变的变通思维,要站在不同立场、不同角度去思考问题。

学习《易经》就是要在这些错综复杂的卦象、卦辞中寻找规律,这也是学习《易经》的难点所在。

5

如何才能学懂易经

纵观历史和现实,两三千年过去了,虽然研究《易经》的文字数以亿万计,但能说把它读透的人却屈指可数!

但这不是说,《易经》这么难,没有人能读懂,只能说读懂的人都是世人公认的大学问者,比如老子、孔子。

老子的《道德经》是对《易经》高难度的解读,孔子为诠释《易经》的精髓作《易传》。

就孔子、老子的著作来说,读起来也是非常难理解的。

所以,普通人要想读懂《易经》还真不是一件容易事!

不仅要选对老师,还要找对方法,否则就是事半功倍,成效甚微。

猜你喜欢