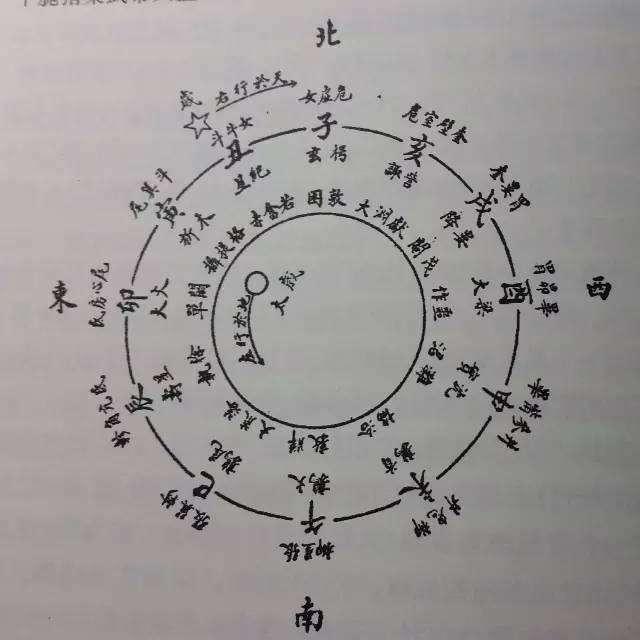

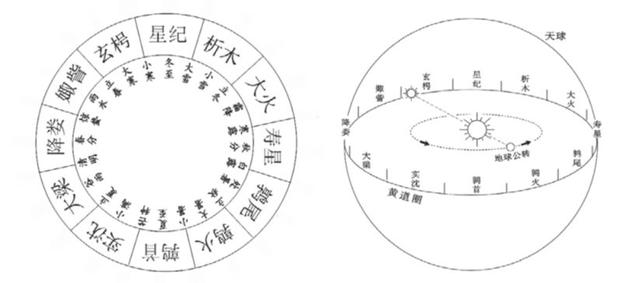

十二星次是中国古代天文学中,将黄道带划分为十二个等分的星区,用于观测天象、制定历法和占卜吉凶。

别称:古称“十二次”,与西方黄道十二宫类似,但起源与文化内涵截然不同。

历史:

最早见于《左传》《国语》等典籍,是中华传统文化的重要组成部分。

起源:先秦时期(公元前11世纪—前3世纪)1. 天文观测基础:

商周时期,古人通过观测日、月、星辰的运行轨迹,逐步形成“黄道带”概念。

西周《诗经》中已有“七月流火”(“火”指大火星次)等记载,反映早期星次划分。

2. 文献初现:

《左传》:首次系统记载十二星次,用于占卜战争、农事与国家兴衰。

例:《左传·襄公九年》提到“岁在星纪”(星纪为十二星次之首),用于纪年。

《国语》:以星次对应地域分野,如“岁在鹑火,周之分野”。

3. 作用:

星次与政治、军事紧密结合,被视为“天命”的象征,为君王决策提供依据。

发展:两汉至魏晋南北朝(前3世纪—6世纪)1. 体系完善:

司马迁《史记·天官书》:将十二星次与二十八宿结合,确立“星次—宿度”对应关系。

《汉书·律历志》:明确十二星次名称与度数,用于历法编制。

2. 占星术兴起:

汉代谶纬之学盛行,星次成为占卜个人命运、国家气运的工具。

例:王充《论衡》批判占星迷信,但侧面反映星次在民间的影响力。

3. 佛教传入的影响:

魏晋南北朝时期,佛教天文体系(如二十八宿)与本土星次体系并存,互相借鉴。

鼎盛:隋唐至宋元(6世纪—14世纪)1. 历法整合:

唐代《大衍历》:精确测算星次与节气的关系,用于指导农业生产。

宋代《统天历》:进一步将星次与二十四节气、七十二候结合。

2. 文学与艺术繁荣:

唐诗宋词中大量引用星次意象:

李白《蜀道难》:“扪参历井仰胁息”(参、井为星次名)。

苏轼《赤壁赋》:“月出于东山之上,徘徊于斗牛之间”(斗、牛为星次对应的宿名)。

敦煌星图中绘有十二星次,反映其在艺术中的表现。

3. 对外传播:

星次体系随遣唐使传入日本,影响日本历法与占卜(如《宣明历》)。

朝鲜半岛《高丽史》中亦记载星次用于国家祭祀。

衰落与转型:明清至近代(14世纪—20世纪初)1. 西方天文学冲击:

明末清初,利玛窦等传教士引入西方天文体系,十二星次逐渐边缘化。

《崇祯历书》虽保留星次,但更侧重西方黄道十二宫概念。

2. 民间传承:

星次退居为风水、命理工具,与八字、紫微斗数等结合。

例:清代《协纪辨方书》将星次用于择吉避凶。

二、十二星次的名称与含义(时间以农历为准)

| 星次名称| 对应黄道区间| 象征意义 | 文化关联|

| 星纪| 12月7日-1月5日 | 轮回之始 | 岁末年初,辞旧迎新 |

| 玄枵 | 1月6日-2月3日 | 幽暗深邃 | 冬至阳气初生,静待春归 |

| 娵訾 | 2月4日-3月5日 | 萌芽生长 | 万物复苏,农耕之始 |

| 降娄| 3月6日-4月4日 | 播种希望 | 春雨润物,农事繁忙 |

| 大梁| 4月5日-5月5日 | 栋梁之材 | 谷物渐熟,家国根基 |

| 实沈| 5月6日-6月5日 | 充实丰盈 | 夏至将至,万物繁茂 |

| 鹑首 | 6月6日-7月6日 | 文明之始 | 礼乐教化,文化传承 |

| 鹑火 | 7月7日-8月7日 | 炽热光明 | 盛夏炎炎,阳气鼎盛 |

| 鹑尾| 8月8日-9月7日 | 收获之尾 | 秋收将尽,仓廪充实 |

| 寿星| 9月8日-10月7日 | 长寿安康 | 重阳敬老,祈福延寿 |

| 大火 | 10月8日-11月7日| 星火燎原 | 寒露霜降,蓄势待发 |

| 析木| 11月8日-12月6日| 析木为舟 | 冬藏之始,静待轮回 |

评论留下你的“星座”吧!

猜你喜欢