十二生肖是中国传统文化中用来纪年、表示出生年份的十二种动物,与地支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)相配,形成12年一轮回的周期。

一、起源时间

一、起源时间根据现有文献和考古证据,十二生肖的起源可追溯至西周至春秋战国时期,并在汉代基本定型。具体依据包括:

1.西周时期(约公元前11世纪-前771年):

《诗经·小雅·吉日》记载“吉日庚午,既差我马”,将“午”与“马”对应,表明西周已有生肖文化的雏形。《左传》中鲁襄公时期的“庆虎”“庆寅”等名字,暗示生肖与地支的关联性。《吕氏春秋》提到“季冬之月,出土牛以送寒气”,将“丑”对应“牛”,进一步佐证生肖文化的早期存在。

2.战国至秦代(公元前475年-前221年):

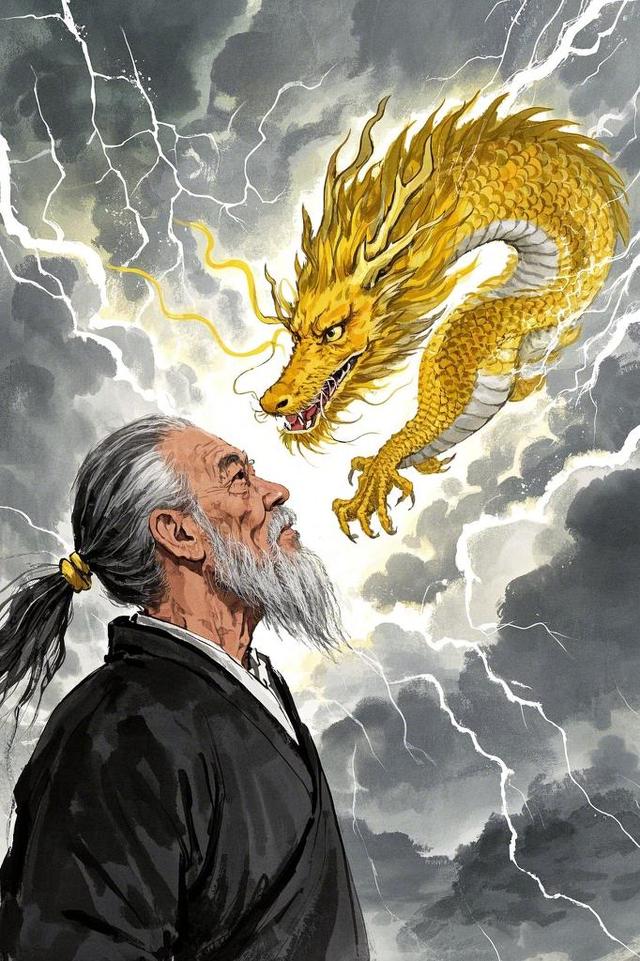

湖北云梦睡虎地秦简(1975年出土)中的《日出·盗者》篇记载了十二生肖占卜内容,但部分动物与后世不同(如午对应“鹿”)。甘肃天水放马滩秦简(1986年出土)记载的生肖系统已接近现代版本,仅“辰虫”可能指“龙”。这些考古发现表明,战国时期已有较完整的生肖系统,但可能存在地域差异。汉代定型(公元前202年-公元220年):东汉王充的《论衡》首次完整记录了十二生肖与地支的对应关系,仅缺“辰龙”,后在《言毒篇》补充“辰为龙”,与现代完全相符合。汉代文献如《淮南子》和《说文解字》也间接提及生肖与时间的关联。 二、关键文献与考古证据

二、关键文献与考古证据1.传世文献:

《诗经》(西周至春秋):最早的间接记载,如“吉日庚午,既差我马”证明地支与动物的对应。《论衡》(东汉王充):首次系统记载十二生肖,成为后世研究的基础。《吕氏春秋》与《左传》:通过岁时与动物的联系,反映早期生肖文化。

2.考古发现:

睡虎地秦简与放马滩秦简:战国至秦代的竹简实物,证明生肖系统的早期形态。甲骨文与商周铭文:虽未直接提及生肖,但地支符号的使用为生肖形成奠定基础。3.争议与补充:

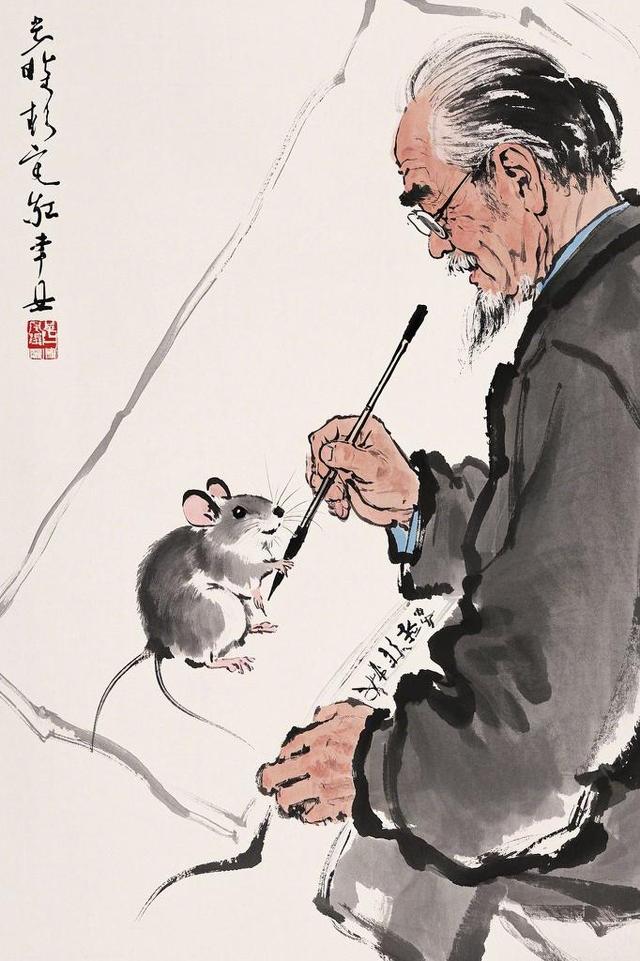

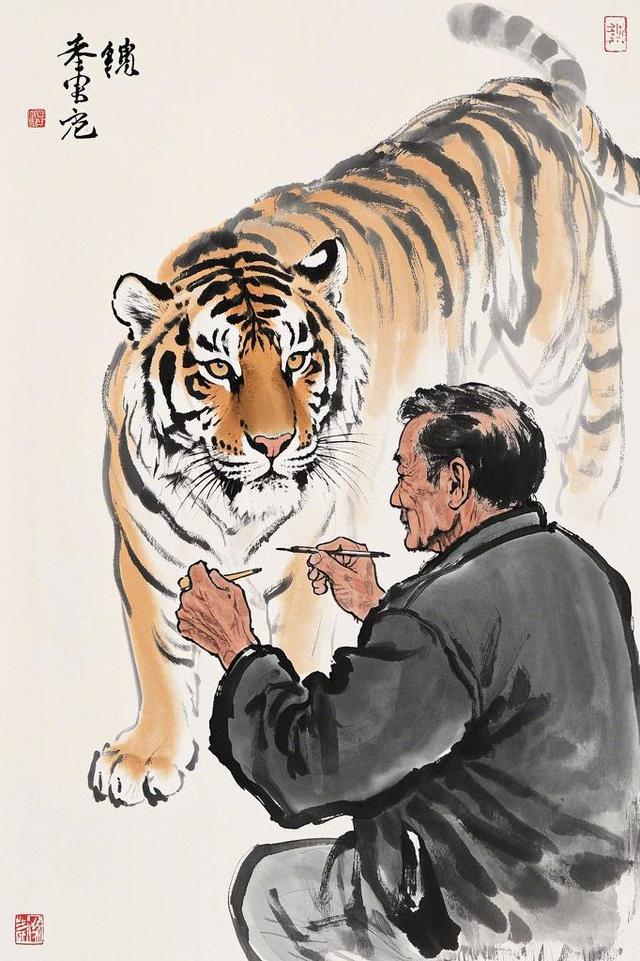

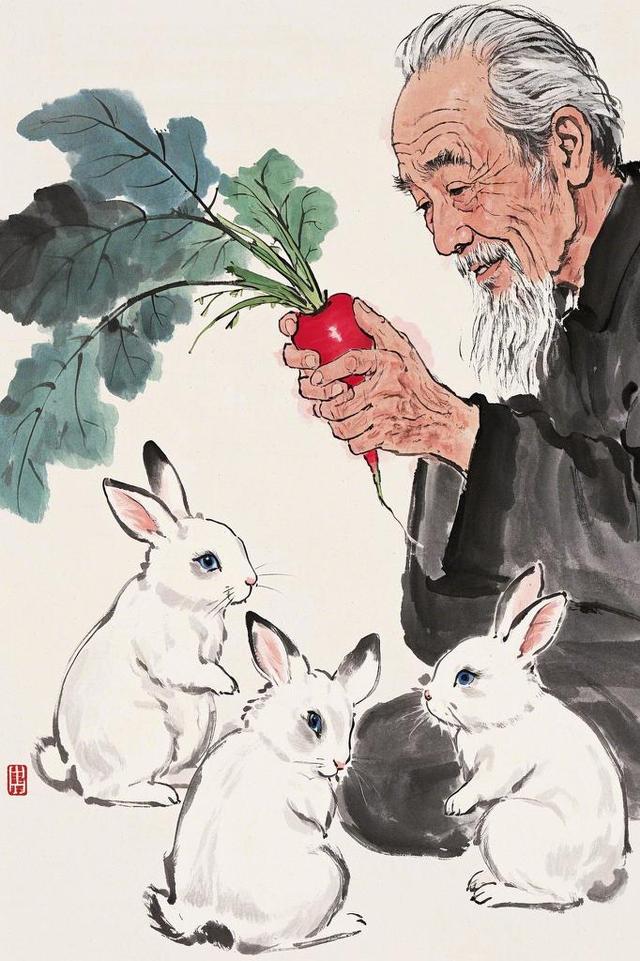

国外起源假说:部分学者(如郭沫若)曾认为生肖可能受巴比伦或古印度影响,然而,中国本土的文献以及考古方面的证据更为久远且成体系。例如,印度生肖中的“龙”极有可能源自中国。图腾与天文学背景:生肖的动物选择与古代图腾崇拜、天文星象(如黄道十二宫)有关,但具体关联仍需进一步研究。 三、文化意义与演变十二生肖的形成不仅与古代农业社会的纪年需求相关,还融合了图腾、动物崇拜、命理信仰和哲学思想:实用性:帮助农民记忆年份和节气,指导农事活动。虚幻的命理与性格:汉代后逐渐衍生出属相与性格、婚配的关系,如“本命年”习俗。就目前而言,“本命年”应该是多数人都会去关注的,红内衣,红袜子,这些都是我们对于“本命年”新的念想。艺术象征:生肖元素广泛应用于剪纸、玉雕等传统工艺,成为文化传播的载体。传承:龙的传人是中华民族的象征,作为“龙”的传人,我们承载着中华民族的文化基因与精神血脉,在新时代的坐标中,需要以行动续写文明的篇章。在这个动荡的时代,并不是每个人都有能力去研发新技术,新产品,在实际生活中与之交锋,但多数的人们都想着出一把力,这是独属于中华民族的凝聚力;那么,文化对于一个民族的重要性就不言而喻了。

三、文化意义与演变十二生肖的形成不仅与古代农业社会的纪年需求相关,还融合了图腾、动物崇拜、命理信仰和哲学思想:实用性:帮助农民记忆年份和节气,指导农事活动。虚幻的命理与性格:汉代后逐渐衍生出属相与性格、婚配的关系,如“本命年”习俗。就目前而言,“本命年”应该是多数人都会去关注的,红内衣,红袜子,这些都是我们对于“本命年”新的念想。艺术象征:生肖元素广泛应用于剪纸、玉雕等传统工艺,成为文化传播的载体。传承:龙的传人是中华民族的象征,作为“龙”的传人,我们承载着中华民族的文化基因与精神血脉,在新时代的坐标中,需要以行动续写文明的篇章。在这个动荡的时代,并不是每个人都有能力去研发新技术,新产品,在实际生活中与之交锋,但多数的人们都想着出一把力,这是独属于中华民族的凝聚力;那么,文化对于一个民族的重要性就不言而喻了。

猜你喜欢