有书君说

在民国大师中,有一个人非常特别。

他没有上过大学,没有留过洋,甚至没有系统地读过中国的四书五经。

然而他竟然站在了北大的讲台上,开设了印度哲学、佛教哲学、孔子哲学和孔家思想史等课程和专题研究。

在当时,学习“西化”还是保留“国粹”的文化之争正处于白热化状态。

他旗帜鲜明地站在了继承传统文化的阵营,并放言:

以儒家为代表的中国文化将取代近代西方强势文化,而成为世界的主导。

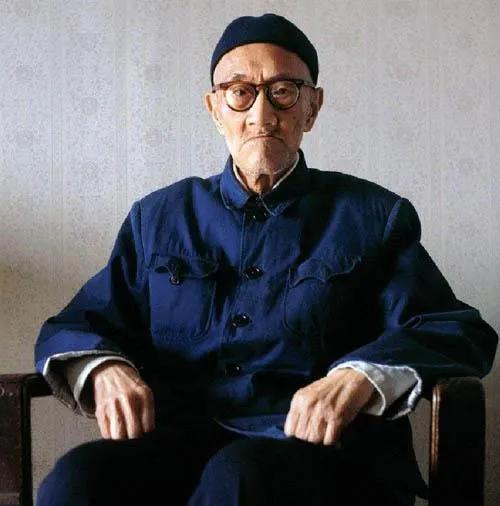

他就是被称为“中国最后一位大儒”的梁漱溟。

今天,让我们一起走进梁漱溟的故事。

十八、九岁时,梁漱溟沉湎于佛学,认为佛家的出世最合心意。

他吃素,不婚,勤学佛典,立志学佛。

然而,冥冥中似有安排,他终将无法做到超然世外。

1916年,梁漱溟写了一篇关于佛学的文章《究元决疑论》,引起了当时北大校长蔡元培的注意。

在蔡元培看来,梁漱溟对佛学的研究,正好可以补充北大教学的多元化。

在蔡元培的力邀下,梁漱溟担任了北大印度哲学教授。

当时正值“五四”运动前夕,北大新思潮是既倡导西欧近代思想,又同时引入各种社会主义学说。

这对于研究东方古哲学的梁漱溟来说,无疑是激烈的冲击。

有一次,少年中国学会组织演讲会,邀请对宗教问题持不同观点的人发表意见。

做为研究佛学、讲佛学的教授,梁漱溟应邀做了一场题为“宗教问题”的演讲,同时解答反对观点。

那场演讲从早晨持续到日暮西山,整整持续了一天。

操场上千听众兴致勃勃,意犹未尽,原定的另一位教授不得不取消演讲。

在演讲时,梁漱溟曾听到有学生对旁边人说:“我倒要听听他荒谬到什么程度!”

对于这种质疑,梁漱溟觉得无可厚非,反而认为彼此质疑,互相问难,更有利于学术发展。

在梁漱溟看来,思想或道理,原本就是对于问题的解答。人之所以进步,恰恰是因为他善于发现问题,并寻求解答。

他常常给学生讲:

“问题是根苗,大学问像是一棵大树,从根苗上发展长大起来,而环境见闻、生活实践,则是它的滋养资料,久而久之自然蔚成一大系统。思想进步的原理,一言总括之,就是如此。”

对于东西方文化到底哪个更适用于中国的问题,梁漱溟写了《东西文化及其哲学》一书,详细进行阐述。

在书中,他将西方哲学,印度佛学和中国儒学,置于同一坐标下进行考察。

不仅对西方近代科学、思想、哲学等作了详细的分析,同时对印度哲学作了比较研究,并且还对“五四”前后中国一些思想家的观点作了梳理评判。

最后经过抽丝剥茧般的论述,梁漱溟得出结论:

以儒家为代表的中国文化将取代近代西方强势文化,而成为世界的主导,中国文化将进入自己的“文艺复兴时代”。

《东西文化及其哲学》被称为“中国新儒学的开山巨著”,也奠定了梁漱溟儒学大师的地位。

在当时,学习“西化”还是保留“国粹”的文化之争正处于白热化状态。

梁漱溟的继承文化传统、开拓传统文化新境界的观点,犹如混沌中照进一缕阳光,点亮了很多人的心。

梁漱溟说过:“天下人自己都会找对的路。只怕不求,求则得之。”

他认为对的事情,便会意志坚定地做下去,百折不回。

他是中国最敢说真话的硬骨头,无论对谁,都直言不讳。

1953年,他因为跟当时领导人对当下形势的看法不同,发生了激烈的争吵。

他也是第一个站出来反对批叛孔子,否定当时文化革命的人。

后来年过八十的梁漱溟接受批斗,被问有什么想法。

他一字一句地说:

“我一个人,你什么都可以夺掉我的,但这个‘志’没法夺掉,就是把我这个人消灭掉,也无法夺掉!”

文人的风骨,尽显无遗。

1988年6月23日,梁漱溟在北京逝世,享年95岁。

他曾说过:

“一个人很容易一阵明白,一阵糊涂;明白时很容易明了他的责任,糊涂时便恍惚忘记了。这只有常常提醒自己,要问出一个很真切的心来。如果不想干,干脆不如不干;如果真想干,那么应该很深沉的内决于心,虽有时糊涂恍惚,也可觉醒的。”

他用一生践行着自己的人生态度:独立思考,表里如一,无所畏惧,一切听其自然。

猜你喜欢