来源:【天府融媒】

该报告由川观新闻与四川省未成年人网络保护促进会联合发布

1. 未成年网民上网最常做的3件事是:学习(72.56%)、看视频(56.06%)、玩游戏(53.53%)。

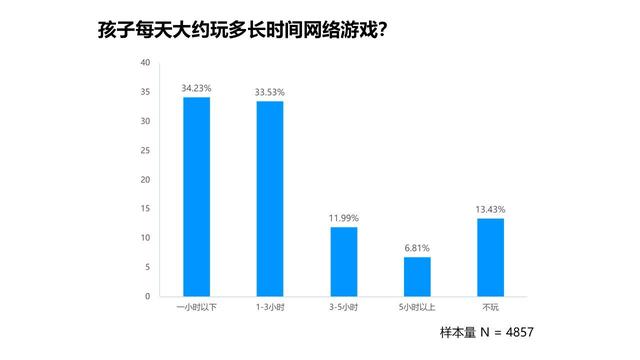

2. 在游戏时长上,近1/5的未成年玩家在3小时以上,6.81%的能在5小时以上。34.23%的在1小时以内,33.53%的在1-3小时之间。

1. 82.97%的家长认为自己孩子对游戏的依赖在可控范围内,17.03%的家长认为自己孩子沉迷游戏。

3. 32.3%的未成年玩家会用家长或他人身份信息注册游戏账户绕开平台监管,46.28%则不会。

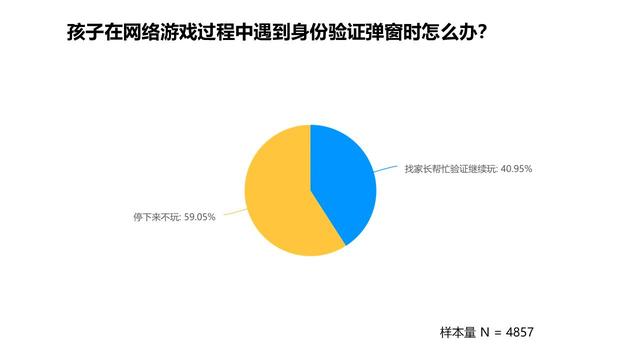

4. 未成年玩家遇到游戏身份验证时,59.05%会停下来不玩,40.95%会找家长帮忙验证后继续玩。

7. 腾讯游戏(52.13%)和网易游戏(16.16%)的未成年防沉迷机制最受家长认可。

(四) 家长对未成年人网游监管情况

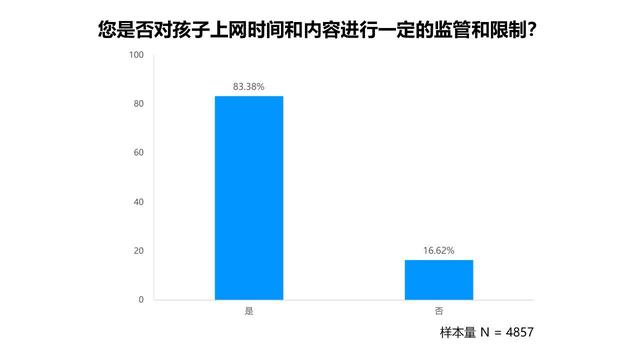

1. 绝大部分家长(83.38%)会对孩子上网时间和内容进行一定监管和限制。

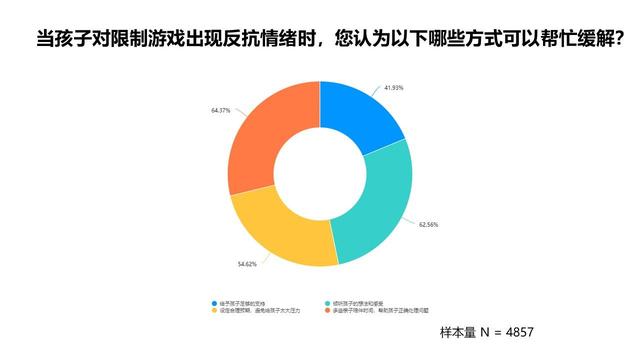

2. 当孩子对监管出现反抗情绪时,家长常用的纾解方式是:多些亲子陪伴时间(64.37%)、倾听孩子的想法和感受(62.56%)、设定合理预期,避免给孩子太大压力(54.62%)。

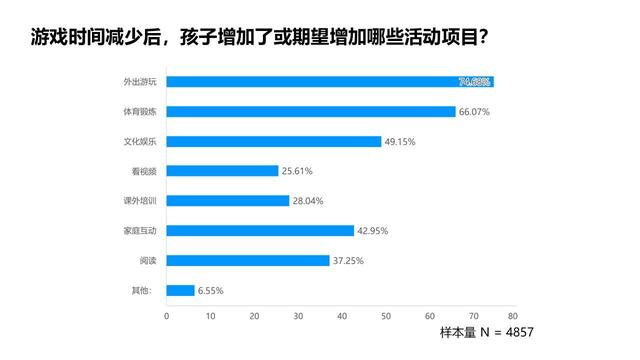

3. 游戏时间减少后,孩子最希望增加的活动项目依次是:外出游玩(74.68%)、体育锻炼(66.07%)。

二、主要发现

(一)学习是未成年人上网的主要目的,网络使用存在性别差异。

近年来,国家推进教育数字化战略行动,越来越多的未成年人积极拥抱互联网学习,享受更平等、更智能、更个性化的教育资源。在线上教育资源方面,截至 2022年12月底已有1173 家企业的2655个教育App完成备案,共计31.77万所学校(不含学前)完成使用者备案。从本次调查反映的情况看,不论家长还是学生,对互联网学习都呈现正面评价,72.56%通过互联网学习和了解外部世界。互联网学习是男女生的第一目的,除此之外的用网方式则显示出差异性,男生上网主要做的是游戏、看视频、听音乐、社交,女生上网主要做的是看视频、听音乐、游戏、社交。

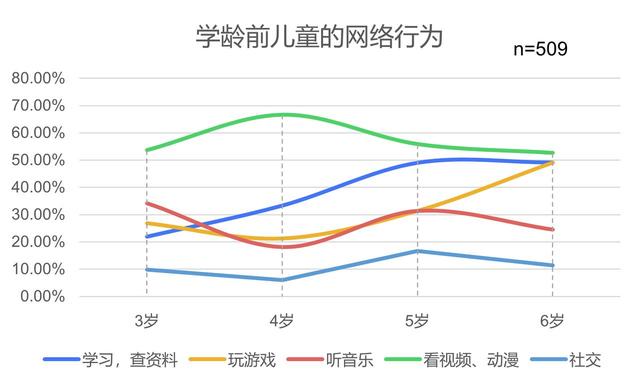

(二)未成年人用网低龄化趋势明显,手游成为游戏主流。

亲子关系是影响未成年人网络游戏成瘾的重要因素,由于消磨时间、社交是未成年人网游的主要目的,要想其不玩或少玩游戏,需要父母主动互动填补该时间。数据显示,会被家长监管的未成年玩家,在游戏时长和游戏消费上比不被监管的玩家表现得更克制和健康,具体数据如下:每日游戏时长3小时以上的,前者比后者低16.84%;每月网游消费500元以上的,前者比后者低8.16%。不过,家长要想有效监管并非易事,网络知识鸿沟和监管技术匮乏成为横亘在家长面前的“两座大山”。数据显示,超过1/5的家长,对游戏平台的青少年模式、平台的限制手段、未成年是否冒用他人信息绕开监管均表示不知道,对于游戏平台是否提供管理工具,接近1/3的家长不知情,家长急需提升与未成年人网络行为监护和指引方面的网络素养和监护能力。

(四)青少年模式亟待完善,平台补齐宣传短板。

“青少年模式”是防止未成年人网络沉迷、接触不良网络信息的“防火墙”,是《未成年人网络保护条例》规定的未成年人模式的前身。调查结果显示,过半的网游平台提供了“青少年模式”,但超过1/5的仍没有提供。在已提供的“青少年模式”中,多数网游平台不会通过人脸识别等方式核验用户信息,未成年玩家可以轻松绕过平台监管。甚至部分网络产品和服务提供者为获取经济利益,想方设法架空“青少年模式”。对于网游平台的监管手段,不少家长反映不知道、用不了和没作用,急需网游平台加强技术迭代,补齐宣传短板,让家长会用、能用、管用。

三、有关建议

(一)重视未成年人网游出现的新问题。从1990年代开始,《魔兽争霸》《红色警报》《仙剑奇侠传》等网络游戏,影响着一代代青少年。与之伴生的,是对网游持续至今的讨论话题,主要集中在网游成瘾、游戏产业、立法监管、游戏文化。其中,“成瘾”问题始终是近30年来最受关注的网游问题之一。进入移动互联网时代,手机作为游戏设备,比之电脑具备更强的移动性和便捷性,使得未成年人玩家的流动性和隐秘性更高,且年龄更小、规模更大。据中国互联网络信息中心数据显示,从2019年至2022年,在未成年人口总数逐年下降的情况下,其网游用户比例反而从61%逆势上升至62.8%,总人数达1.2亿人。不难发现,未成年人接触手游的年龄越来越早,由此产生隐私泄露、过度消费、网络沉迷和网络犯罪等新问题。未成年人游戏沉迷和充值问题日益引起社会关注,必须重新审视未成年人的网游行为,采取更高效的手段防止未成年人沉迷网络,守护未成年人的健康成长。

(二)推出个性化服务,推动未成年人更加公平地用网。在未成年人这个用户群里,年龄、性别、地域差异明显,导致用户喜好偏差显著,一样米养百样人已经很难满足未成年人用户群的用网需求,需要互联网平台提供更多个性化服务,让“玩具”变“工具”。同时,互联网打破时空限制,为实现更加公平的教育创造了条件,但伴随网络而来的海量信息,也可能淹没甚至误导未成年人,让信息鸿沟更难弥合,推动未成年人、家长和老师从知网、懂网到善于用网。

(三)凝聚社会多方合力,破解未成年人用网过度难题。未成年“防沉迷”是个系统工程,需要社会协同发力。中央网信办在全国范围内部署开展为期2个月的“清朗·2024年暑期未成年人网络环境整治”专项行动,多家游戏厂商启动“暑期未成年人保护专项行动”,不少社会组织也开展未成年人网络素养教育活动等。作为监护人,家长需以身作则,主动供给更多的亲子互动和五育项目,以线下活动代替网游活动,并在科学管理子女上网的同时,自觉树立健康上网的榜样。数据显示,父母有效控制会让未成年人网游行为更克制和健康,其中,父母控制孩子行为,可有效防止网游成瘾,父母控制孩子心理,则会遭到抗议和反叛。同时也要看到,频繁亲子互动可能意味着家长更少的休息时间,因此也需要政府部门和社会力量参与,提供更多适合孩子的公共产品和服务,全方位护航未成年人暑期上网安全。

(四)推动未成年人模式升级,促进网游平台主动作为。针对当前未成年人模式实践中存在的问题,需要加快完善未成年人模式的监管惩治体系,制定实施《移动互联网未成年人模式建设指南》。与此同时,推动网络平台更好履行社会责任,在设置未成年人模式时要以青少年利益最大化作为最高标准,切实发挥未成年人模式对不良及消极负面信息的阻断作用,避免成为形式上的保护工具。具体包括探索未成年人特质识别认证技术,完善未成年人身份识别机制,帮助监护人更好履行监督管理和保护职责;提升青少年模式的用户体验感,保证该模式图标始终在一级页面、便捷易寻,游戏进程不被强制结束,既要享受普通模式的游戏观感,又要有安全保护屏障;增加更多有利于未成年人身心健康的内容上架,等等,让未成年人模式不仅能用、管用,更要好用。

策划:钟莉 黄志凌 王小玲 刘若辰

主笔:张剑

渠道:覃丹、吴浩

运营:周晶晶、张洋、葛仙雅、张瑞钰(实习)

来源:川观新闻

本文来自【天府融媒】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

ID:jrtt

相关文章

猜你喜欢